- Begrüßung

- Auf zu neuen Ufern

- Mit Selbstorganisation gegen die G8

- Die G8 – Motor der globalisierten Ungerechtigkeit

- 4 x 12 Monate

- Was war, was wird, wird die Maschine sagen

- Jonas Friedemann Grote – Eine „ernstliche“ Gefahr für die militärische Ordnung

- Nur Fliegen ist schöner?

- Die Alternative – Bibliothek: „Der Streik der Bettler“

- Der Oberdogmatiker des freien Marktes: Über das Weltbild des Friedrich August von Hayek

- Logo-Wettbewerb

- Wer wirbt die meisten Abonnenten?

Idee, Zeitschrift, Information, Entwicklung, Reflektion und mehr

Der Oberdogmatiker des freien Marktes: Über das Weltbild des Friedrich August von Hayek

Warum sich mit Hayek beschäftigen?

Die Privatisierungen häufen sich, in den Entwicklungsländern wurde die Trinkwasserversorgung oder die Eisenbahn privaten Unternehmen überlassen – mit teilweise verheerenden Folgen für die ansässige Bevölkerung. Dies wird vom Internationalen Währungsfonds und der Weltbank gefordert („Strukturanpassungsmaßnahmen“): Sonst bleiben neue Kredite aus.

Und auch in Deutschland treibt die Fabel der Privatisierung ihre Nutznießer um: Die Post, die Bahn und viele regionale öffentliche Unternehmen wurden privatisiert. Gerade in Städten wie Berlin und Mühlheim an der Ruhr, wo man diese Strategie besonders stark verfolgte, ist die Verschuldung nicht etwa niedriger als zuvor, sondern höher als überall sonst. Nicht zuletzt profitiert auch eine Reihe von Firmen, die bei solchen Projekten eine beratende Funktion einnehmen und Vertragsbedingungen gestalten (z.B. McKinsey, Morgan Stanley, Merill Lynch).

Dazu bieten die Medien eine allseitige ideologische Hintergrundmusik: In Deutschland wurden zuletzt vor allem im Zuge der Bundestagswahl 2005 wieder Forderungen nach „mehr Markt“, dem „schlanken Staat“, „Deregulierung“ oder – verklärter – nach „mehr Freiheit“ laut.

Unternehmer wie Herr Arend Oetker („Schwartau“-Marmelade) reden in Talkshows davon, dass ja private Stiftungen die Versorgung der Arbeitslosen viel besser übernehmen könnten – jeder solle einfach so viel geben, wie er wolle, ohne lästige Verpflichtungen.

Warum erzählt Herr Oetker das? Herr Oetker ist "Botschafter", und zwar "Botschafter" der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM), deren Botschaft er denn auch verbreitet. Diese ungemein soziale „Initiative“ ist eine Gründung von „Gesamtmetall“, dem Verband der Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie, und wird von diesem bis zum Jahre 2010 mit jährlich 10 Mio. € finanziert. Die Initiative soll das öffentliche Klima zugunsten „marktwirtschaftlicher Reformen“ beeinflussen: „Wir glauben, dass der Weg in die Zukunft sich an drei Idealen orientiert, die schon Ludwig Erhard hochgehalten hat: Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Wettbewerb“ .

Dafür arbeitet die Initiative eng mit einer großen, bedeutenden Werbeagentur zusammen (Scholz & Friends). Nur: Kaum jemand kennt die INSM. Warum? Weil sie ihre zahllosen Anzeigen und Plakate nicht kennzeichnet. Genauso, wie man auch Herrn Oetker in der Talkshow nicht ansah, dass er als "Botschafter" unterwegs war. Angeblich liefert die INSM auch fertige Fernseh-, Radio- und Printbeiträge, selbstverständlich ohne einen deutlichen Hinweis, wie z. B.: „Der folgende Beitrag ist verfasst von der deutschen Metallindustrie bzw. ihrer Propagandamaschine INSM“.

Mehr Wettbewerb? Mehr Freiheit des Marktes?

Nun, die Idee ist nicht neu. Unter Margaret Thatcher und Ronald Reagan wurde in England und den USA der 80er Jahre eine solche Politik betrieben – unter den Folgen leiden diese Gesellschaften noch heute (z. B.: Privatisierung der Trinkwasserversorgung: hohe Wasserpreise, marode Leitungsnetze, vor allem in London).

Von den Gegnern wird solch marktradikales Denken als „neoliberal“ bezeichnet. Doch „neoliberal“ ist nicht nur ein Kampfbegriff der Gegner, es ist auch eine Eigenbezeichnung einer Gruppe von Ökonomen, die 1938 bei einer Konferenz in Paris geprägt wurde – mit dabei und wesentlich beteiligt: Friedrich Hayek (dessen Name in diesem Zusammenhang übrigens auf der Website der INSM verschwiegen wird).

Hayek ist auch der Vater der sog. Mont-Pèlerin-Society, Mont-Pèlerin: 1080m über der Realität

Mont-Pèlerin: 1080m über der Realität

Semikolon  einer 1947 mit anderen sog. Intellektuellen gegründeten Gesellschaft, deren Ziel es war und ist, (neo)liberales Denken zu verbreiten. Die Mitglieder gründeten zahlreiche weitere Institute oder auch „think-tanks“: Darunter die Heritage Foundation in Washington D.C. ($40,5 Mio. Budget 2006), das Institute of Economic Affairs in London (das wesentlichen Anteil an der Ausrichtung der Politik Thatchers gehabt haben soll) sowie die Atlas Economic Research Foundation ($4 Mio. Budget 2003), die auf ihrer Website damit prahlt, ein internationales Netzwerk von über 500 „think-tanks“ hervorgebracht zu haben, die alle dieselben Ansichten der (Markt-)Freiheit verbreiten, um „eine langfristige Veränderung im Klima der Ideen zu bewirken“ bzw. die „öffentliche Meinung zu führen“.

einer 1947 mit anderen sog. Intellektuellen gegründeten Gesellschaft, deren Ziel es war und ist, (neo)liberales Denken zu verbreiten. Die Mitglieder gründeten zahlreiche weitere Institute oder auch „think-tanks“: Darunter die Heritage Foundation in Washington D.C. ($40,5 Mio. Budget 2006), das Institute of Economic Affairs in London (das wesentlichen Anteil an der Ausrichtung der Politik Thatchers gehabt haben soll) sowie die Atlas Economic Research Foundation ($4 Mio. Budget 2003), die auf ihrer Website damit prahlt, ein internationales Netzwerk von über 500 „think-tanks“ hervorgebracht zu haben, die alle dieselben Ansichten der (Markt-)Freiheit verbreiten, um „eine langfristige Veränderung im Klima der Ideen zu bewirken“ bzw. die „öffentliche Meinung zu führen“.

Allmählich entstand so ein internationales Geflecht dieser „think-tanks“, deren wirksamster deutscher Vertreter wohl die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ ist.

Für Hayek war „der Sozialismus“ der Urquell allen Übels. Allerdings waren zu seiner Zeit viele Intellektuelle (an den Universitäten) eher „sozialistisch“ eingestellt (d.h. bei Hayek: nicht von der Lehre des freien Marktes überzeugt), sodass Hayek mit dem erklärten Ziel antrat, andere Kanäle zur Verbreitung seiner Ideologie zu schaffen: private „think-tanks“.

Schon der französische Soziologe Pierre Bourdieu wies wiederholt auf die Gefahren neoliberalen Denkens und seiner Verbreitung hin. Er wandte sich im Zuge dessen bereits 1996 scharf gegen den damaligen Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer – heute ist dieser Kuratoriumsvorsitzender der „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“!

Betrachten wir die heute übliche, öffentliche Redeweise, so scheinen wir alle Hayeks „längerfristigem Ziel“ von einst nähergekommen zu sein: Neoliberales Denken in unsere Köpfe einzupflanzen.

Übrigens spielt die Sprache da eine ganz wichtige Rolle: So sagt man beispielsweise nicht mehr „Kürzung der Sozialausgaben“, sondern spricht von einer „Verschlankung des Staates“, um durch diese sehr plastische Metapher positive Assoziationen in Richtung „schöner, schlanker, sportlicher, also erfolgreicher Körper“ zu wecken – was natürlich reinste Suggestion darstellt.

Assoziationen zum bekannten „Neusprech“ aus George Orwells 1984 drängen sich auf.

Wir stehen einem gewaltigen Netzwerk an Institutionen gegenüber, die unsere Politiker "beraten", die die öffentliche Meinung nachhaltig beeinflussen, die im wesentlichen eine Linie vertreten – Institutionen, die wir aber nicht (er)kennen!

Hayek gilt manchen über die Mont-Pèlerin-Society (die Mutter aller think-tanks) als einflussreichster Denker des 20. Jahrhunderts.

Doch welches Weltbild hatte dieser so einflussreiche Mann eigentlich? Welches Bild vom Menschen?

Einer Rede, die er 1979 an der Universität Freiburg gehalten hat, können wir einiges dazu entnehmen.

Das Weltbild Hayeks: Legitimation der Asozialität

Lassen wir ihn gleich selbst zu Wort kommen. An einer besonders markanten Stelle seiner Rede heißt es:

„Was uns zum Menschen gemacht hat, war, daß wir jene angeborenen animalischen Gefühle, die die kleine Gruppe zusammenhielten und die wir immer noch gerne die ‚menschlichen‘ nennen, durch abstrakte Verhaltensregeln ersetzten, die uns von der Verpflichtung befreiten, zunächst für den Nachbarn zu sorgen, bevor wir der Welt Leistungen anboten“.

Hayeks Menschenbild ist uns ein wenig ungewohnt. Er sieht gerade nicht in dem, was wir „Menschlichkeit“ nennen, in der Mitmenschlichkeit oder Nächstenliebe das Menschliche, sondern für ihn wird der Mensch erst dann zum richtigen Menschen, wenn er in unseren gewöhnlichen Augen, aufgehört hat, menschlich zu sein.

Die Nächstenliebe (was ist sein „Nachbar“ anderes als ein von kleinbürgerlichen Verhältnissen sprachlich entstellter Nächster?) sieht Hayek als unbequeme Verpflichtung, erwachsen aus einem antiquierten animalischen Gefühl.

Dass er hier provokanterweise menschliche Regungen wie die Sorge für den anderen mit tierischen Trieben gleichsetzt, ist eine begriffliche Perversion, die seine Welt – die der „wertfreien“ Ökonomie, der reinen, abstrakt-mathematischen Wissenschaft – positiv von jedweder mit Emotionen ‚verseuchten‘, konkreten, menschlichen Lebenssituation abheben soll. Hayek, der das unbestechliche Prinzip des freien Marktes erkannt hat, ist menschlicher Nestwärme nicht mehr bedürftig. Sein menschgewordener „Mensch“ ist ein Unmensch, der seine Menschlichkeit zugunsten einer mathematischen Fiktion einbüßt.

Weiter heißt es zum Altruismus:

„Die Forderung, daß wir den bekannten Bedürfnissen bekannter anderer Menschen vor eigenen Wünschen den Vorzug geben sollen, bezieht sich zunächst nur auf die bekannten Bedürfnisse des bekannten anderen. Und wenn der Mensch nicht gelernt hätte, diesen natürlichen Altruismus zu unterdrücken und dem Bedarf von Menschen, von deren Existenz er vielleicht nicht einmal wußte, vor den sichtbaren Bedürfnissen seines Nachbarn den Vorzug zu geben, wäre die Ausbildung einer überlokalen Marktwirtschaft unmöglich gewesen. [...] Der einzelne hätte aber heute vielfach gar keine andere Möglichkeit, Tausenden von Menschen, von deren Existenz er oft nicht einmal weiß, anders zu dienen, als indem er sich tatsächlich vom Gewinn leiten läßt“.

Die Frage, ob denn letztendlich tatsächlich die „unsichtbare Hand des Marktes“ (Adam Smith) eingreift und der individuelle Egoismus aller allgemeinen Nutzen für die Gemeinschaft zur Folge hat, ist viel diskutiert worden. Es wurde u. A. kritisch darauf hingewiesen, dass diese These die Voraussetzung habe, dass alle Wirtschaftsakteure gleich informiert seien, ja ein enzyklopädisches Wissen über Waren angenommen werde. Sobald dies nicht der Fall sei, sich also Akteure gegenüber der Konkurrenz durch ein Mehr an Informationen Vorteile sicherten, komme es zur Instabilität des Ganzen. Da natürlich nicht alle allwissend sein könnten, sei die Behauptung des Gleichgewichts nicht viel mehr als ein „quasireligiöser Glaubenssatz“.

Zudem ergäbe sich der Nutzen für die „unbekannten anderen“ wahrscheinlich erst nach einiger Zeit. Inzwischen wären die „bekannten anderen“ vielleicht schon vor den Augen des tapferen Hayek‘schen Helden der Selbstdisziplin verreckt, der seine Mitmenschlichkeit voller Mühe unterdrückt.

Die volkswirtschaftliche Prüfung von Hayeks Auffassung ist notwendig, kann aber hier nicht umfassend geleistet werden.

Offensichtlich sind allerdings die gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen, wenn wir einmal unterstellen, dass sich jeder tatsächlich nur nach seinem eigenen Vorteil richten würde. Denn der (vorgebliche) allgemeine Nutzen des Egoismus aller wäre ja in jedem Falle ausschließlich materiell, d. h. die Menschen würden mehr Waren und Dienstleistungen erhalten. Der Preis dafür aber wäre immens: Ein Klima sozialer Kälte und Gleichgültigkeit. Denn die Vorstellung, dass Menschen zwischen Beruf und Privatleben klar trennen können, ist illusorisch. Schon die Tatsache, dass heutzutage der Begriff „Ellbogengesellschaft“ zur Charakterisierung des sozialen Klimas verwendet wird, gibt davon Kunde. Wer sich ernsthaft darüber wundert, dass in einer Gesellschaft, die von der Marktwirtschaft bestimmt ist, nur der Ellbogen als Metapher für das Sozialverhalten herhalten kann, der darf wohl zurecht naiv genannt werden.

Hayek dagegen sähe gerne jeden einzeln dem Markt ausgesetzt: Er bedauert an anderer Stelle, dass heute viele Angestellte und Arbeiter nur „Glieder großer Organisationen“ seien, die „nicht mehr wissen, was der Markt bedeutet“: „die Suche nach den Kunden, die Konkurrenz, das Bemühen um Kostenersparnis, die Zahlungstermine und die Anpassung der Arbeit an die Mittel, die gerade vorhanden sind.“

Auch wenn man schon ihre praktische Umsetzbarkeit bezweifeln mag, fällt es wohl auf, dass die Vorstellung „jeder allein gegen jeden“ den meisten Menschen nicht sonderlich erstrebenswert erscheinen dürfte. Das ‚Konzept‘ ewigen Konflikts (in diesem Zusammenhang auch gerne sportlich „Wettbewerb“ genannt) findet sich in Variation auch an anderer Stelle: Zum Beispiel bei Hitler und seiner braunen Bagage mit ihrer sumpfigen Ideologie vom ewigen ‚Daseinskampf‘ der menschlichen Rassen...

Wenn sich also im Modell Hayek ein (isolierter) Mensch dem anderen zuwenden würde, dann geschähe das nur, um ihn zum eigenen Vorteil zu benutzen. Denn der angeblich biologisch bedingte Altruismus wäre ja allgemein unterdrückt. Folglich nähmen die Beziehungen der Menschen rein instrumentellen Charakter an: Ein Lächeln wäre kein Anzeichen der Zuneigung, sondern hieße so etwas wie „Ich würde Dich gerne ausnutzen“ oder – viel schlimmer – wäre ein Anzeichen mangelnder Selbstkontrolle, mangelnder Unterdrückung des Altruismus, der Mitmenschlichkeit, ein biologisches Artefakt, ähnlich peinlich, wie wenn jemand nicht in der Lage ist, seinen Harndrang in der Öffentlichkeit zu kontrollieren (unter kultivierten Menschen soll dagegen ja offensichtlicher Egoismus als peinlich gelten).

Jede soziale Interaktion erschiene im Modus des Handels, eine echte, die Schranken des eigenen Selbst überschreitende Beziehung zum anderen, eine tiefe, mitmenschliche Beziehung wäre kaum möglich. Der eigene Leib und der eigene Geist würde zu einer Ware, ein jeder dürfte – ganz individuell – für die „Leistungen“, die er „anböte“, Preise aushandeln.

Kurz: Wechselseitige Ausbeutung, allgemeine Gleichgültigkeit.

Hayek vergisst: Der Mensch lebt nicht allein, er ist seit seiner Geburt als hilfloser schreiender Säugling auf andere angewiesen. Noch nicht einmal Hayek, auf welche Weise sich auch sein abstrakt-mathematisch operierender Verstand vom Rest seiner Existenz gelöst haben mag, um sich in ganz eigenem Luftraum befremdlichen Kapriolen hinzugeben, noch nicht einmal dieser Hayek wird ohne mitmenschliche Zuwendung ausgekommen sein, die nicht nur aus der Versorgung mit materiellen Gütern bestand.

Das Leben in Gemeinschaft ist das menschliche Leben, das menschliche Leben wird gemeinschaftlich vollzogen. Dies ist einfach eine Tatsache. Versucht man, das Individuum dort herauszuziehen und es als einzelnes zu betrachten, so ist dies zwangsläufig eine Täuschung: Niemand wird alleine groß, niemand vermag allein, in Isolation, zu leben. Dies ist eine anthropologische Konstante. Daher ist jedwede Theorie, die auf den Egoismus (den dem Individuum ebenfalls innewohnenden Instinkt, der dem Überleben dient) setzt, eine Farce, da sie eine Gesellschaft unterstellen muss, die nicht durch menschliche Relationen zusammengehalten wird.

Der Mensch ist ein soziales Wesen, dies ist eine Grundbedingung der menschlichen Existenz. Als solches strebt er nach echten sozialen Beziehungen als solchen, nicht als „Sozialkapital“ oder Faktor beim „Networking“. Gelingt es nicht, authentische soziale Bindungen aufzubauen, ist die Folge Unglück.

Hayeks Fehler ist also seine Unfähigkeit, einzusehen, dass der Mensch nicht beliebig formbar („flexibel“) ist, ohne dass sich eine „Verformung“ negativ äußert.

Die Verwirklichung von Hayeks Theorie, hervorgebracht von diesem Spezialisten für die Bewegung von Waren und Dingen, führt also mittelbar zu menschlichem Unglück, da sie den Menschen und seine Gesellschaft ausklammert und so „un-menschlich“ ist.

Es ist daher aber auch nicht zu glauben, dass die Annahme der Hayekschen „neuen Moral“ jemals komplett eintreten wird, eben weil die gesamte Konstitution der Menschheit dagegen spricht.

Wir müssen aber die Gefährlichkeit erkennen, die darin liegt, dass hier der Mensch potentiell der Theorie angepasst werden soll und nicht die Theorie dem Menschen.

Noch ein bisschen Historie:

„Unser gegenwärtiger Wohlstand und die Zahl der Menschenleben, die wir heute erhalten können, wurden durch eine langsame, schrittweise Änderung jener Moral ermöglicht, die unsere Gefühle immer noch beherrscht, die wir aber in der Praxis nicht befolgen und die uns dadurch, daß wir sie nicht befolgen, in die Lage versetzt hat, Hunderttausende von anderen Menschen zu ernähren.“

Worauf es ankommt, ist bei Hayek, wie es auch an anderen Stellen deutlich wird, Wohlstand und Bevölkerungswachstum.

Dass nicht nur Wachstum zählt, sondern dass Leben auch lebenswert sein sollte, kommt Hayek bei seinem engstirnigen Materialismus nicht in den Sinn.

Was jenen passiert, die sich nicht aus eigener Kraft am Markt behaupten können, ja überhaupt alle nicht materiellen Belange (z. B. Kultur oder das soziale Klima) ignoriert Hayek völlig. Er predigt angeblich günstige Bedingungen für den effizienten Austausch von Dingen und vernachlässigt dabei die spezifischen Bedingungen der menschlichen Existenz. Diese sind für ihn „animalisch“ und gehören überwunden – Hayek möchte den Menschen, wie er nun einmal ist, abschaffen, um seine mathematische Fiktion in der Realität verwirklichen zu können.

Er geht schon allein von den falschen Zielen aus: Wachstum, was sich bei ihm als Bevölkerungswachstum und Wohlstand offenbart, anstatt vom größtmöglichen Glück der Menschen auszugehen. Davon, dass Glück nur bedingt etwas mit „Prosperität“ zu tun hat, aber vielleicht schon eher mit Selbstbestimmung und Verwirklichung der eigenen Fähigkeiten, mit erfüllenden Beziehungen zu anderen Menschen, ja dass Glück überhaupt ein erstrebenswerteres Ziel als rein materieller „Wohlstand“ sein könnte – davon hat Hayek offensichtlich noch nichts gehört.

Es ist zugegebenermaßen unredlich, Ziele aus einem Satz zu folgern, der sich auf eine historische Entwicklung bezieht, zumal sich Hayek ja auch noch stark auf das Prinzip der Wertfreiheit der Wissenschaft beruft (woraus wahrscheinlich die Begriffsverwirrung resultiert, die Abwesenheit von Moral ‚rein deskriptiv‘ als „neue Moral“ auszugeben).

Es ist aber gerade die Methode Hayeks und seiner treuen Schüler, die wirtschaftliche Entwicklung der Vergangenheit zu preisen, zu behaupten, sie sei ausschließlich durch die freien Kräfte des Marktes entstanden und daraus dann die Folgerung zu ziehen, die Zukunft müsse gerade jenen Kräften der „spontanen Ordnung“ des Marktes – entstehend durch den möglichst schrankenlosen Egoismus aller Beteiligten – größere Freiheit einräumen. Eine Äußerung über die Geschichte ist hier also immer schon als vorgebliches Faktenargument zu sehen, nach dem Motto: „Seht und hört, so sind wir doch zu dem geworden, was wir sind, also dürfen wir nicht davon ablassen!“.

Dass ein vager Fortschrittsbegriff ausschließlicher Endzweck bei Hayek ist, wird auch an den folgenden Sätzen offenbar:

„Die menschlichen Werte stehen auch nicht außerhalb des Erklärbaren. Mehr noch, sie dienen vielfach weiteren Zwecken, aber soweit sie biologisch verwurzelt sind, oft einem Zweck, der der Spezies in einem früheren Zustand nützlich war, aber es nicht mehr ist. Daher ist die Frage, ob die in uns biologisch verwurzelten Werte immer noch unseren heutigen Aufgaben dienen, eine Frage, zu der sich die nationalökonomische Wissenschaft zumindest äußern muss“.

Wie wir aus unseren bisherigen Erkenntnissen schon wissen, verneint Hayek die „Frage“: Er entscheidet sich gegen die „menschlichen Werte“, die er perverserweise mit tierischen Trieben verwechselt, um die „neue Moral“, also den Egoismus an ihre Stelle zu setzen. Dass Egoismus prinzipiell ein grund-animalischer Trieb ist, der zudem in der moralischen Entwicklung des Einzelnen die primitivste Stufe darstellt, interessiert Hayek nicht. Unter dem Tarnnetz seiner nur nach Gusto angewandten Wertfreiheit verdreht er Begriffe und Zusammenhänge völlig.

Er tritt im Dienste der angeblichen „heutigen Aufgaben“, die wir wohl zurecht mit Wachstum, Wohlstand und „Prosperität“ gleichsetzen dürfen, für eine allgemeine moralische Regression auf die primitivste Stufe ein, was er uns dann als fortschrittlich („neue Moral“) präsentiert.

Es braucht uns also auch nicht weiter zu verwundern, dass Hayek, die Geschichte „des Geldverleihers“ als die Geschichte eines „wirklichen Helden der Marktwirtschaft“ ansieht. Ganz aus dem Häuschen über so viel „Prosperität“, verleiht Hayek schon mal – völlig im Einklang mit seiner wissenschaftlichen Wertfreiheit – den Heldenstatus. Wer von den großen Weisen der Menschheit würde ihm wohl zustimmen?

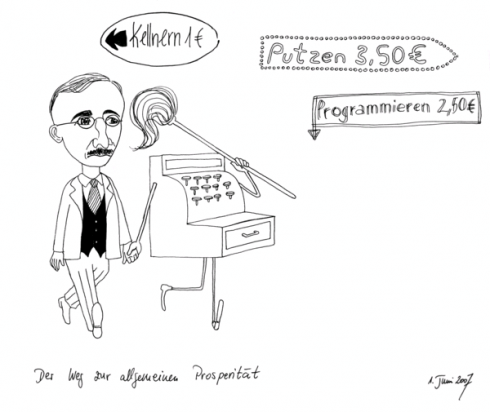

Der Weg zur allgemeinen Prosperität

Der Weg zur allgemeinen Prosperität

Semikolon

Hayeks „Verständnis der Preise als Signale, die dem einzelnen sagen, was er tun muß, um sich in diese Ordnung [die „sich ständig selbst regulierende Ordnung“ des Marktes] ein[zu]fügen“, offenbart erneut die Unmenschlichkeit seiner Theorie.

„Die Preise“ werden bei Hayek zur obersten Instanz ernannt, die dem einzelnen sagt, „was er tun muß“. Mit aller Selbstverständlichkeit propagiert Hayek hier die absolute Fremdbestimmung des Menschen.

Doch damit nicht genug, setzt er hier doch auch die ständige und stetige Flexibilität des Menschen voraus, der sich, da der Markt ja eine sich „ständig“ selbst regulierende Ordnung ist, auch ständig wieder neu anpassen muss. Die Schicksale von Menschen, die wenig verdienen, in Ländern, wo eine an Hayek orientierte Politik betrieben wurde, geben uns ein Beispiel dafür, was dies bedeuten kann. Die Rede ist von Leuten, die zwei bis drei Jobs täglich erledigen müssen, um überhaupt überleben zu können, Menschen, für die Freizeit, Zeit mit ihrer Familie, ein illusorischer Traum ist, weil der Staat erfolgreich „verschlankt“ und Sozialausgaben gekürzt wurden.

Das Postulat der Preise als ständig veränderliche „Signale“ für den Inhalt der eigenen Tätigkeit im Hayek’schen Sinne ist die Forderung der Knechtschaft unter der Diktatur des Marktes; die Forderung, dass sich der Mensch selbst zu „flexibilisieren“ habe und dann hektisch von Gelegenheitsarbeit zu Gelegenheitsarbeit hasten solle, er wird so zu einem wehrlosen Fähnchen im Wind der Preise.

Der Markt ist eine dem Menschen äußerliche, abstrakte Instanz, die materielle Anreize in Gestalt von Preisen schafft. Hayek kommt es nicht in den Sinn, dass es Arbeit als Verwirklichung der dem Menschen innewohnenden Fähigkeiten ohne materiellen Anreiz überhaupt geben könnte.

Er fordert den hektischen, von abstrakten, ihm äußerlichen Mächten getriebenen, isolierten, bis ins Mark fremdbestimmten Menschen. Er fordert die kompromisslose, totale Unterwerfung unter diese abstrakte Macht des Marktes.

Dies aber ist schließlich und endlich die Forderung nach dem Verlust der menschlichen Würde.

(Wenn er deren Existenz nicht generell bestritt, so würde er sicherlich die menschliche Würde als „animalisches“ Gefühl abtun, das dem Wachstum, der „Prosperität“ in einer „Großgesellschaft“, den „heutigen Aufgaben“ etc. nicht dienlich sei.)

Fassen wir zusammen:

Menschlichkeit ist für Hayek nicht mehr zeitgemäß, sie muss dem Ziel des Wohlstands weichen. Dass Wohlstand nichts bis wenig mit menschlichem Glück zu tun hat, ist Hayek unbekannt.

Er propagiert die totale Unterordnung des Menschen unter die abstrakte Macht des Marktes, der Preise, wobei er keinen einzigen Gedanken an gesellschaftliche oder gar psychologische Implikationen und Folgen verschwendet.

Er betrachtet nur „einzelne“, die sich auf dem Markt bewegen, Zusammenwirken ist ihm fremd.

Da jede konkrete Auswirkung auf menschliches Leben bei Hayek ausgeklammert bleibt, stellt seine Theorie, insoweit er sie in dieser Rede präsentiert, eine rein mathematische Fiktion dar, die nur Dinge betrachtet und diese Betrachtungsweise ohne Bedenken auf Menschen zu übertragen sucht. Es ist eine Theorie, die alle unabänderlichen Bedingungen der menschlichen Existenz ignoriert. Von daher wäre sie eventuell einer Gesellschaft von Robotern angemessen, jeder Versuch aber, diese Theorie auf eine Gesellschaft von Menschen anzuwenden, ist die praktische Abschaffung dessen, was uns zu Menschen macht: Die verordnete Abschaffung der Menschlichkeit.

Hayek ignoriert völlig, dass die Ökonomie Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, und weigert sich partout, Werte anzuerkennen. Dies aber ist unerlässlich, sobald konkrete Menschen betroffen sind, die leben und handeln. Dann nämlich ist es unumgänglich, die Bedingungen der menschlichen Existenz zu berücksichtigen, und zwar nicht nur auf der Ebene des Überlebens, sondern auch weiter, bis hinauf auf die Ebene des menschlichen Glücks. Dieses nämlich, nicht Wachstum zum Preis der Knechtschaft unter einer abstrakten Macht, muss das Ziel sein.

Hayek geht von falschen Voraussetzungen und falschen Zielen aus, nebenbei treibt er unter dem Deckmantel der angeblichen Wertfreiheit ein geradezu perverses Possenspiel mit den Begriffen. Aber Hayek wäre nicht Hayek, wenn er nicht auch dies noch erklären würde.

Am Ende seiner Rede heißt es, in einer Metapher, die den Rest seiner Ausführungen an Geschmacklosigkeit noch übertrifft:

„Wir verdanken den Amerikanern eine große Bereicherung der Sprache durch den bezeichnenden Ausdruck ‚weasel-word‘. So wie das kleine Raubtier, das auch wir Wiesel nennen, angeblich aus einem Ei allen Inhalt heraussaugen kann, ohne daß man dies nachher der leeren Schale anmerkt, so sind die Wiesel-Wörter jene, die, wenn man sie einem Wort hinzufügt, dieses Wort jedes Inhalts und jeder Bedeutung berauben. Ich glaube, das Wiesel-Wort par excellence ist das Wort ‚sozial‘. Was es eigentlich heißt, weiß niemand. Wahr ist nur, daß eine soziale Marktwirtschaft keine Marktwirtschaft, ein sozialer Rechtsstaat kein Rechtsstaat, ein soziales Gewissen kein Gewissen, soziale Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit – und ich fürchte auch, soziale Demokratie keine Demokratie ist.

Ich muß gestehen, wenn Sie auch darüber entsetzt sein werden, daß ich nicht sozial denken kann, denn ich weiß nicht, was das heißt.“

Welches wie auch immer geartete Wiesel für diese seine Einschränkung verantwortlich war, werden wir wohl niemals erfahren.

Wahr ist nur, dass Hayek wohl eine Art intellektueller Soziopath gewesen ist – oder auch ein Intellektueller der Soziopathie.

Wir brauchen nicht eigens zu erwähnen, dass den sog. Arbeitgebern eine solche Theorie das schönste Schmiermittel für die als notwendiges Naturgesetz proklamierte Gewinnmaximierung ist. Höchst professionell wird sie mit schönfärberischen Begriffen durchsetzt und als Labsal der Zukunft dargestellt. Dabei handelt es sich um nichts weiter als niedrigste Manipulation und verabscheuungswürdigste Volksverdummung.

Übrigens haben Hayek und sieben seiner „Freunde“ aus der Mont-Pèlerin-Society den „Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank in Gedenken an Alfred Nobel“ erhalten. Dabei handelt es sich keinesfalls um einen richtigen Nobelpreis! Er wird vielmehr von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Der langjährige Vorsitzende des entsprechenden Kommitees, Erik Lundberg, war selbst Mitglied der Mont-Pèlerin-Society! — So verschafft man seinen Ansichten höhere, elitäre Weihen.

Diese Kungelei und „Seilschaftskultur“ lässt die Politikwissenschaftlerin Eva Kreisky die Society im Rahmen der Geschlechterforschung als „Männerbund“ entlarven: Ganz unterschiedliche Männer aus verschiedenen Ländern mit denselben (neoliberalen) Grundsätzen schließen sich zusammen, um ihrer gemeinsamen Ideologie zu frönen, gemeinsame Feindbilder zu pflegen („Sozialisten“ & „Kollektivisten“) und in „absonderlichen Geselligkeitsformen“, die an „Geheimbündelei“ grenzen, das Gefühl des „wir und die anderen“ voll auszuleben. Sie weist auch auf den maskulin-militaristischen Gehalt des Wortes „think tank“ (wörtlich: „Denk-Panzer“) hin.

Weitere Informationen zu Auswirkungen neoliberaler Politik wie z. B. Privatisierungen gibt es u. a. bei Attac.

Autor(en):

Asyndeton

Dieser Text steht unter folgender Lizenz: Namensnennung - Nicht Kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Mehr Informationen über die Creative Commons Lizenzierung